Resumen

En estos momentos de grandes apuestas por el desarrollo en los ámbitos energético, medioambiental y de seguridad, complementado por los últimos acontecimientos económicos que plantean a Europa la necesidad de crecer en ámbitos tecnológicos e industriales, y además cuando las empresas demandan trabajadores con formación sólida que permita la actualización permanente, la conexión entre el sistema educativo y el mundo laboral aparece de gran importancia y relevancia. Así, por un lado, la sobrecualificación (cuando las personas tienen más formación que la necesaria para el correcto desarrollo del trabajo), tiene relevancia no sólo por el sobrecoste económico en el proceso formativo, sino y sobre todo por las ilusiones frustradas y motivaciones perdidas. Por otro lado, la infracualificación (cuando las personas ejercen labores de nivel requerido más alto que el que corresponde a su formación) a pesar de sus importantes motivaciones personales, puede conducir a falta de eficiencia y eficacia en el trabajo realizado.

El pasado 27 de enero se publicó la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2024, y sobre sus datos se pretende reflexionar en la línea de los trabajos titulados “La EPA, más allá de las cifras del paro” [Arenas 2019] y [Arenas 2023], con la intención de actualizar datos, opiniones y conclusiones. Así, desde hace ya seis años, en dichos trabajos se intenta reflejar los desajustes y su evolución temporal entre nuestro sistema educativo y el mundo laboral, a través de los datos que esta estadística ofrece en su pestaña microdatos[1], mostrándonos una información que permite mirar más allá de las cifras del paro, y así, a través de su análisis, es posible hacer una lectura de más largo alcance. Se ha complementado el análisis anterior con una breve reflexión sobre las cifras del sector Servicios.

Las presentes reflexiones pretenden mostrar la evolución experimentada por nuestro sistema educativo y el mundo laboral, con el objetivo, de hacer una lectura que nos permita indagar en los desajustes existentes, analizar sus causas y proponer algunas soluciones. En este análisis siempre se tendrá presente que nuestro sistema educativo ha de cumplir con el objetivo de formar ciudadanos cultos y con valores, y entre estos valores destaca la cualificación profesional de los ciudadanos, es decir, su capacidad para mantener una vida digna a través de su trabajo dignamente remunerado (trabajo decente, en expresión de la OIT[2]), pero las competencias y capacidades profesionales no deben ser los únicos valores que ha de aportar el sistema educativo al alumnado, pues pobres serán los resultados si no se consigue formar ciudadanos cultos y con valores humanos.

Abstract

In these times of significant investments in the fields of energy, environment, and security, complemented by recent economic events that pose the need for Europe to grow in technological and industrial areas, and also when companies demand workers with solid training that allows for continuous updating, the connection between the educational system and the labor market appears to be of great importance and relevance. Thus, on one hand, overqualification (when people have more training than necessary for the proper development of the job) is relevant not only because of the economic overcost in the training process but also, and above all, because of frustrated hopes and lost motivations. On the other hand, underqualification (when people perform tasks at a required level higher than their training) despite their significant personal motivations can lead to a lack of efficiency and effectiveness in the work performed.

On January 27th, the Active Population Survey (EPA) for the fourth quarter of 2024 was published, and its data is intended to be reflected upon in line with the works titled “The EPA, beyond the unemployment figures” [Arenas 2019] and [Arenas 2023], with the intention of updating data, opinions and conclusions. Thus, for six years now, these works have attempted to reflect the mismatches and their temporal evolution between our educational system and the labor market, through the data that this statistic offers in its microdata tab, showing us information that allows us to look beyond the unemployment figures, and thus, through its analysis, it is possible to make a longer-term reading. The previous analysis has been complemented with a brief reflection on the figures of the Service sector.

These reflections aim to show the evolution experienced by our educational system and the labor market, with the objective of making a reading that allows us to investigate the existing mismatches, analyze their causes, and propose some solutions. In this analysis, it will always be kept in mind that our educational system must fulfill the objective of forming cultured citizens with values, and among these values, the professional qualification of citizens stands out, that is, their ability to maintain a dignified life through decently remunerated work (decent work, in the expression of the ILO), but professional skills and capacities should not be the only values that the educational system should provide to students, as the results will be poor if it does not succeed in forming cultured citizens with human values.

Palabras Clave / Key words: Formación Profesional. Formación universitaria. Sistema educativo / Vocational training. Vocational training. University training. Educational system.

1. Resumen ejecutivo

Al revisar y actualizar con datos de 2024 el trabajo “La EPA, más allá de las cifras del paro II”, publicado en 2022, encontramos que los desajustes entre sistema educativo y demanda laboral entonces planteados, no sólo no se han resuelto, sino que muestran tendencia a mantenerse de forma consistente.

El documento tras un breve repaso de los datos relativos a la población general con edades de 16 años y más, comparando la situación entre los años 2022 y 2024, procede a analizar la EPA del 4º trimestre de 2024 (EPA 2024T4) a través de la información ofrecida en sus microdatos, poniendo el énfasis en los distintos niveles de formación de las personas encuestadas y su traslación al conjunto de la sociedad. Para completar el estudio, por último, de forma específica, se procede a analizar los datos específicos del sector Servicios y su comparación con el sector Industrial.

Así, en los dos años transcurridos entre 2022 y 2024, el número de parados en la población mayor de 16 años se ha reducido un 15,8%. Ahora bien, mirando la EPA más allá de este dato, encontramos que habiendo crecido la población de este grupo de edad un 2,9%, se han reducido las personas con nivel de formación por debajo del nivel ESO en 5,5%, han crecido un 6,3% el número de personas con formación de nivel superior (CINE 5 a 8) [3] y 9,0% quienes tienen FPGM y FPGB [4] (CINE 33 y CINE 38). Esta diferencia se amortigua en el colectivo de población activa, con 6,0% en el nivel CINE 5 a 8 y 5,9% en CINE 33 y 38. En este mismo contexto las cifras de personas en paro han disminuido más entre quienes tienen formación CINE 5 a 8 (-15,2%) que entre quienes tienen nivel de educación CINE 33 y 38 (-11,7%).

Este panorama general, en el que se reducen más las cifras de paro en las personas con nivel educación superior (CINE 5 a 8) que quienes tienen cualificación profesional de nivel intermedio (FPGB y FPGM), resulta coherente con la idea de que el mayor nivel de educación reduce el riesgo de quedar en paro, pero tiene una parte oscura, consistente en elevadas cifras de ocupados sobrecualificados (subempleados) con nivel superior (CINE 5 a 8), cifras que en 2024 alcanzan un 36,5% de los ocupados con este nivel de educación y que ha crecido un 8,3% desde 2022 y un 18,2% desde 2018. Esta sobrecualificación implica que las personas ocupadas con esta consideración realizan tareas cuyo Nivel de Cualificación Requerido (NCR) es inferior al que corresponde al Nivel de Formación Alcanzado (CINE), esencia del desajuste entre nuestro sistema educativo y el mundo laboral.

Cuando se analiza la situación de España en el ámbito internacional (UE y OCDE), comparando los niveles de formación alcanzado por el grueso de la población, encontramos que, en 2023, en el colectivo 25-64 años y en la población con nivel de formación superior (CINE 5 a 8), España, con un 41,4%, superaba a las medias UE (37,3%) y OCDE (40,7), mientras que en la población con nivel de formación CINE 3 y 4 [5] España con un 22,7% se sitúa muy por debajo de las medias UE (46,3%) y OCDE (40,3%). Por otro lado, estas cifras se muestran más preocupantes no sólo cuando se analiza la tendencia, también si reducimos a 25-34 años las edades de la población analizada.

Esta tendencia al crecimiento de los ciudadanos con nivel de formación superior (CINE 5 a 8), y la práctica estabilización en cifras muy bajas de quienes tienen nivel intermedio (CINE 3 y 4), se refleja en las cifras de las personas ocupadas, que en 2024 suponían en CINE 5 a 8 el 38,8%, frente al 23,8% en CINE 3 y 4 ( 11,4% FPGM y 12,3% Bachillerato), confirmando así que España mantiene un elevado desajuste entre los niveles de formación de las personas ocupadas y las cualificaciones requeridas; desajuste que se ha incrementado en el período estudiado, con causas claras de una falta de puestos de trabajo adecuados al nivel de formación superior y un sistema educativo que, por su diseño, impulsa la formación universitaria dejando la Formación Profesional (y en particular la de Grado Medio, CINE 33) como estudios de segunda oportunidad.

Esta situación se percibe claramente cuando se analizan las cifras de egresados en Bachillerato (estudios propedéuticos hacia la universidad), frente a los egresados en FPGM (cualificación profesional de nivel intermedio), siendo 2,3 veces superior en el curso 2022-23, y más aún. 4,1 veces cuando se comparan los egresados con capacidades profesionales de nivel superior (CINE 5 a 8) frente a los egresados con capacidades profesionales de nivel intermedio (FPGM, CINE 33, no considerando Bachillerato, CINE 32, al no proporcionar cualificación profesional).

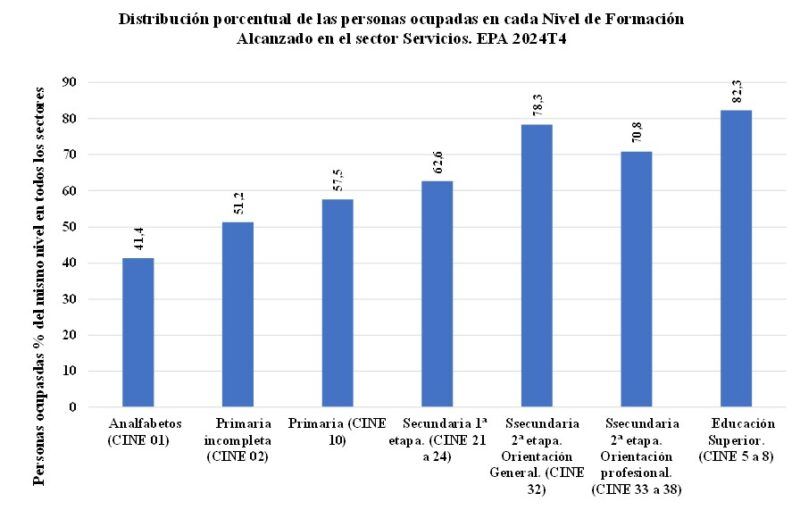

De forma muy reseñable este desajuste se vuelve a poner de manifiesto en el contexto del nivel profesional de los puestos de trabajo cuando se analiza el sector Servicios, sobre el que se ampliado el análisis, el cual a finales de 2024 ocupaba al 74,6% de las 21.857.900 personas ocupadas, cinco veces superior al de ocupados en el sector industria (14,6%). Así, nos encontramos con que el 82,3% de los ocupados con nivel de educación superior (CINE 5 a 8) lo sean en el sector Servicios, frente al 12,7% que lo hace en sector Industria, hecho que, con cifras del mismo orden, se reproduce en casi todos los niveles de educación.

Tras los análisis y reflexiones planteadas, el autor subraya una vez más, como causa de la sobrecualificación de los ocupados con educación superior la falta de ocupaciones que requieran este nivel de formación [6], subrayando que la escasez de personas con FPGM tiene causa en nuestro sistema educativo, que, al establecer el Bachillerato como único camino razonable para acceder a la universidad, hace que la Formación Profesional en sus diversos niveles, pero especialmente el de Grado Medio, sea considerado socialmente como segunda opción, o más aún, puerta de salida hacia el mundo del trabajo, para quien no puede o no quiere seguir por el camino principal.

Así, considerando que el principal objetivo de quienes acceden a la universidad es la consecución de un puesto de trabajo de alto nivel, de los cuales no hay suficientes para todos los egresados, se produce un desplazamiento hacia el paro de los egresados de nivel inferior. Ahora bien, siendo por otro lado muy deficitarios en número de profesionales de nivel intermedio, no sólo para estar en niveles UE y OCDE sino porque es el nivel que mayor demanda tiene y tendrá en la mayoría de las estructuras empresariales, el autor se alinea con un cierto movimiento de conectar de forma más natural y razonable la universidad con nuestra Formación Profesional de Grado Superior, lo que potenciaría el reconocimiento social de todo el subsistema Formación Profesional, incrementando así su número de alumnos y por tanto profesionales de dichos niveles, y por otro lado proporcionaría a la universidad alumnos motivados y con gran preparación práctica y laboral.

2. La EPA de finales de 2024

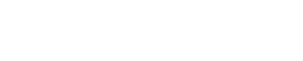

El cuadro 1 nos muestra un resumen de los datos de la EPA del último trimestre de 2024 (2024T4) y sus variaciones respecto al mismo trimestre del año 2022 relacionados con la actividad económica [7] del grupo poblacional de 16 años y más. Así, resulta evidente la evolución positiva que se ha producido en relación con la disminución del número de personas paradas (reducción del 15,8%), pero este hecho, incuestionable, no debe impedirnos reflexionar sobre la relación entre la actividad económica y nuestro sistema educativo, que ha de buscar no sólo reducir el paro, sino y también el mejor ajuste posible entre la formación adquirida por la persona y la demandada por el puesto que ocupa.

Además de la sustancial reducción en la cifra de parados (15,8%), es relevante el aumento en las cifras de población con 16 años y más (2,9%), aumento que se mantiene en la misma línea cuando se limita la edad del grupo hasta los 64 años (2,3%), habiéndose excluido el número de personas mayores de 64 años (muchos de ellos jubilados) que en el período analizado ha crecido de forma similar al de personas de menos de 16 que se han incorporado al grupo. Ello también se ve reflejado en la variación de las tasas de actividad en ambos grupos de edad, (pasando de 0,15% en el primer grupo de edad al 0,7% en el segundo grupo de edad). En 2024 ha crecido proporcionalmente más el número de personas activas que el de personas del grupo de edad mayores de 16 años mientras que sucede al revés en grupo de edad de 16-64 años.

Cuadro 1. Evolución entre 2022 y 2024 de las cifras de personas con 16 años y más según su relación con la actividad económica. Fuente: encuesta de población activa, EPA[9] y elaboración propia.

Tras este breve análisis de carácter general pasamos a analizar la evolución en función de los niveles de formación alcanzado. Así, y en un primer paso, en el cuadro 2 se desglosa cómo se distribuye la población entre los diversos niveles de formación, observando que habiendo crecido un 2,9% la población con 16 años y más, ha disminuido el número de personas con niveles de formación de educación primaria y menor, y ha aumentado el de personas con formación de primera etapa de secundaria (CINE 21 a 24, 0,6%), y superiores. Ello puede entenderse como consecuencia clara de la incorporación al censo de las generaciones con escolarización prácticamente total hasta la enseñanza obligatoria y la reducción de las generaciones con menores niveles de formación.

Por otro lado, resulta relevante que el mayor crecimiento (9,0%) se ha producido en las personas con nivel de formación CINE 33 y CINE 38, correspondientes a Formación Profesional Grado Medio y Básica. De igual manera, pero en cifras muy inferiores, han crecido el número de personas con nivel Bachillerato (6,2%, CINE 32) y con nivel Educación Superior, (6,3%, FPGS, CINE 5 y universidad CINE 6 a 8). Las cifras anteriores son coherentes con la ya expresada reducción del 6,9% en el abandono temprano de la educación (18 a 24 años), muestran una buena tendencia, pero quizá insuficiente.

Cuadro 2. Población de 16 años y más por nivel de formación alcanzado (clasificación CINE) en el cuarto trimestre de 2024 y su evolución respecto de 2022. EPA. Tabla 65067 y elaboración propia.

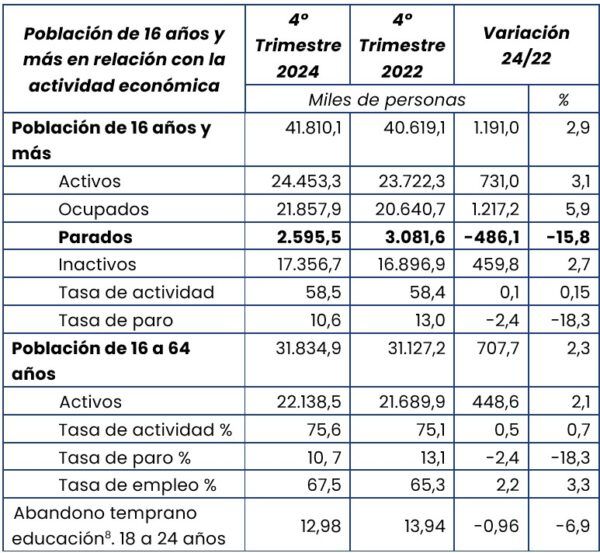

Ahora bien, cuando analizamos las cifras de población activa con 16 años y más, (cuadro 3) comparada con toda la población del mismo grupo de edad, vemos que, aunque su crecimiento es similar al de toda la población (3,1% frente al 2,9%), resulta relevante la enorme reducción que experimentan las cifras en la población con nivel de formación hasta Educación Secundaria (CINE 0 a 2). Por otro lado, son significativos los crecimientos en los niveles de FPGB y FPGM (5,9%, CINE 33 y 38) y educación superior (6,0%, CINE 5 a 8), aunque con relación al impacto en el mundo laboral, las personas activas con nivel de formación Educación Superior se ha incrementado en 617.000 personas, cifra 4 veces superior a la de nivel FPGM.

Cuadro 3. Población activa por nivel de formación alcanzado (clasificación CINE 2014) en el cuarto trimestre de 2024 y su evolución respecto de 2022. EPA. Tabla 65089 y elaboración propia.

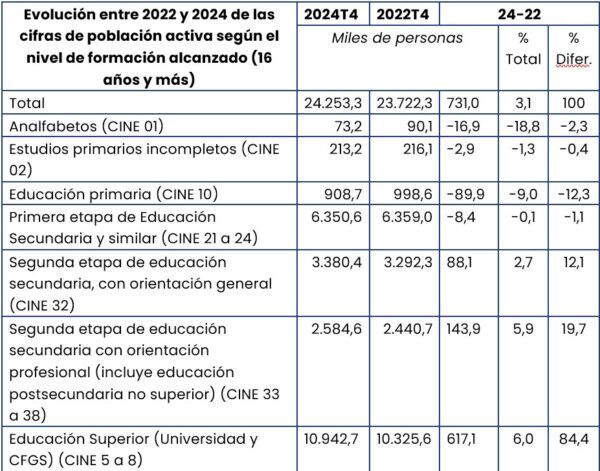

En el cuadro 4 se desglosa la distribución del número de parados (2.595.500 personas a finales de 2024) según el máximo nivel de formación alcanzado, así como su comparación con la situación en el año 2022. De las 486.100 personas en que se ha reducido el número de parados, es muy relevante que las cifras más importantes corresponden a los niveles CINE 21 a 24 (ESO), con 182.400 personas (37,5%) y CINE 5 a 8 (Educación Superior), con 125.500 personas (25,8%), coincidiendo claramente con aquellos niveles en los que las cifras de paro son más elevadas. Resulta un tanto llamativo que la reducción porcentual en el grupo CINE 33 a 38 (-11,7%), que se corresponde con las personas que su nivel FPGM y FPGB, sea una de las más bajas, habida cuenta de la conocida y anunciada demanda laboral de personas con este nivel formativo.

Cuadro 4. Parados por nivel de formación alcanzado (clasificación CINE 2014) en el cuarto trimestre de 2024 y su evolución respecto de 2022. EPA. Tabla 65226 y elaboración propia.

3. Cualificación profesional y actividad laboral

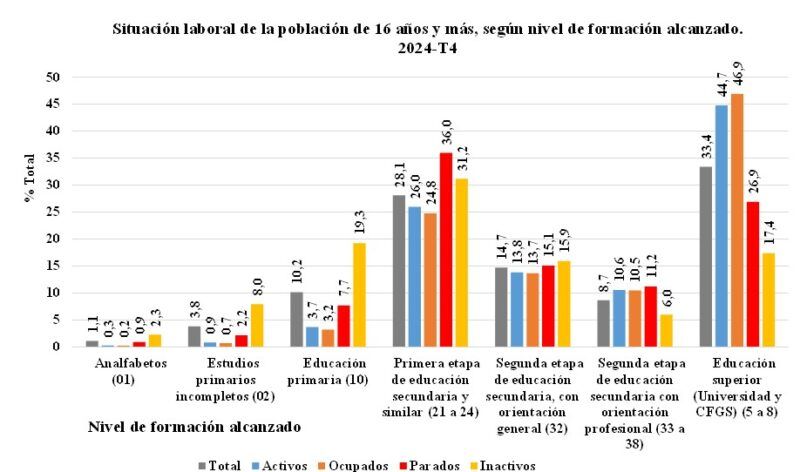

Una información más completa sobre las anteriores cifras y su relación con el nivel de formación alcanzado se obtiene de los gráficos 1, 2 y 3 (valores relativos y absolutos).

El gráfico 1 nos muestra la distribución porcentual referida a cada situación laboral, en el cual se observan dos cuestiones relevantes:

- Prácticamente la mitad de la población ocupada (46,9%) tiene formación de nivel superior (CINE 5 a 8), mayoritariamente universitaria [10].

- Únicamente poco más de la mitad de la población ocupada (57,4%) tiene alguna cualificación profesional, FPGM, FPGS o universitaria, siendo la mayoría de la población ocupada restante quienes que tiene nivel de formación ESO (24,8%), seguido de quienes tienen nivel de Bachillerato (13,7%).

Gráfico 1. Distribución porcentual de la situación laboral en la población con 16 años y más según el nivel de formación alcanzado. EPA 2024 -T4. Tablas 65067, 65089, 65116, 65226, 65260 y elaboración propia. (Nótese que el grupo activos comprende a los subgrupos ocupados y parados).

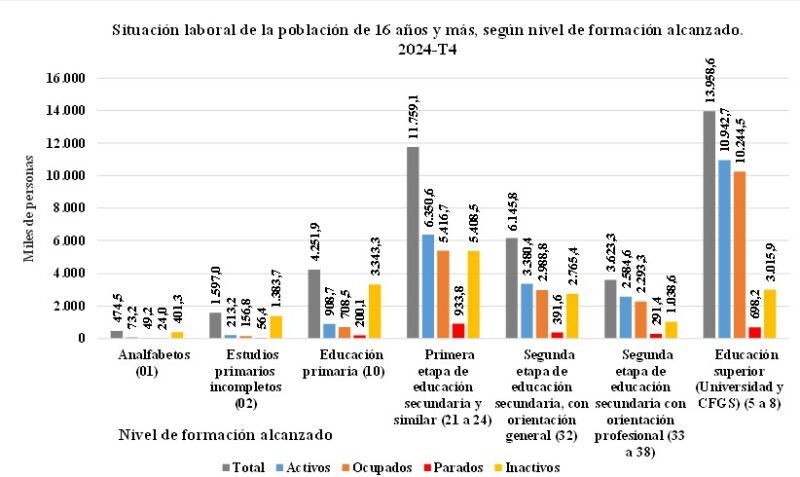

Así, en el gráfico 2, puede observarse que de las 41.810.100 personas que a finales de 2024 tenían 16 y más años (2,9% superior a las de 2022), el 33,4 % (13.958.600) han alcanzado educación de nivel superior, frente al 32,7% que había en 2022 (incremento del 0,7%); cifra muy superior a la de quienes han alcanzado el nivel de ESO como máximo (11.759.100, 28,1%) con cifras casi idénticas a las que había en 2022, tanto en números de personas como en términos relativos (11.683.600, 28,7%).

Gráfico 2. Distribución de la población con 16 años y más según su situación laboral y el nivel de formación alcanzado. EPA 2024 -T4. Tablas 65067, 65089, 65116, 65226, 65260 y elaboración propia. (Nótese que el grupo activos comprende a los subgrupos ocupados y parados).

Igualmente es relevante que en este grupo de edad (16 años y más), correspondiente al de ciudadanos con capacidad legal para trabajar, únicamente 24.453.300 personas (58,5%, similar porcentaje que en 2022) sean consideradas activas [11], y entre ellas únicamente 13.527.300 personas (55,78% de los activos y 32,35% del total) disponen de una cualificación profesional [12] que avale su capacidad para el trabajo, siendo el resto personas activas que no disponen de cualificación profesional, bien con nivel de Bachillerato (3.380.400), de ESO (6.350.600) e inferior (1.195.100).

Resulta también significativo, y de total coherencia con el diseño de nuestro sistema educativo, que entre las personas activas con cualificación profesional la mayoría de ellas (10.942.100, el 44,7%) se sitúen con nivel de educación superior (0,8 puntos porcentuales más que en 2022) y únicamente 2.584.600 (el 10,6%) disponen de educación secundaria vocacional Formación Profesional de Grados Medio y Básica (0,24puntos porcentuales más que en 2022), niveles formativos, estos últimos, que en coherencia con la mayoría de las estructuras empresariales se corresponderán con la demanda más numerosa.

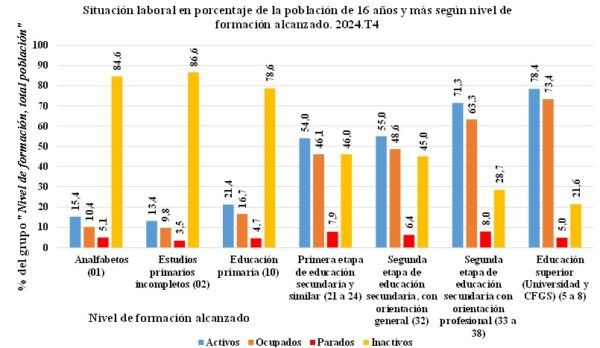

Una visión complementaria se obtiene al contemplar el gráfico 3, mostrando los datos en porcentajes referidos al total de los integrantes de cada nivel de formación. Así, puede observarse que el porcentaje de inactivos (jubilados, estudiantes, etc.) tiene su cifra mayor entre las personas con menor nivel de formación, disminuyendo desde el 84,6%, entre los clasificados como CINE 01, hasta el 21,6% en los de nivel CINE 5 a 8. Ello se traduce, lógicamente, en que el porcentaje de activos crece prácticamente de forma continua desde el 15,4% entre los del nivel inferior (CINE 01) al 78,4% entre los del mayor nivel de formación (CINE 5 a 8).

Gráfico 3. Distribución porcentual de la situación laboral en la población con 16 años y más según el nivel de formación alcanzado. EPA 2024-T4. Tablas 65067, 65089, 65116, 65226, 65260 y elaboración propia. (Nótese que el grupo activos comprende a los subgrupos ocupados y parados).

Respecto del año 2022 el grupo de inactivos ha incrementado su porcentaje en todos los grupos, excepto en el de estudios primarios incompletos (CINE 02). Ello se refleja de forma inversa sobre el grupo de los activos.

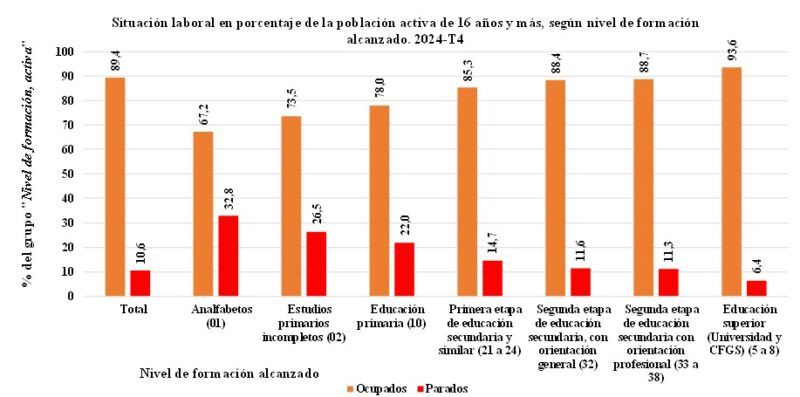

El gráfico 4 nos muestra la distribución de las personas activas (ocupadas o paradas) en cada uno de los niveles de formación, y se ve claramente el crecimiento progresivo de las personas ocupadas desde los niveles de formación inferiores (67,2 % en CINE 01) hasta los niveles de formación superiores (93,6% en CINE 5 a 8), y por tanto de forma inversa se produce la reducción continua de las personas en paro desde los niveles de formación inferiores (32,8% en CINE 01) hasta los niveles superiores (6,4% en CINE 5 a 8). Es de resaltar la mejora producida (reducción de parados y aumento de ocupados) respecto de 2022 en todos los niveles de formación excepto en el de estudios primarios incompletos (CINE 02).

Gráfico 4. Distribución porcentual de la situación laboral en la población con 16 años y más según el nivel de formación alcanzado. EPA 2024-T4. Tablas 65067, 65089, 65116, 65226, 65260 y elaboración propia. (Nótese que el grupo activos comprende a los subgrupos ocupados y parados).

Los datos anteriores conducen a una clara y extendida conclusión que es mantenida desde muchos años atrás: cuanto mayor sea el nivel de formación alcanzado, mayor es la probabilidad de conseguir trabajo y menor la de formar parte de las personas en paro. Conclusión no tan positiva por cuanto que, según numerosas estadísticas, el país necesita cifras enormes de personas con cualificaciones medias, FPGM, que, en ausencia de ellos, son cubiertas por personas con cualificaciones de alto nivel, en clara situación de subempleo o sobrecualificación.

4. Desajustes entre nivel de formación y ocupaciones

La parte positiva de la anterior conclusión queda eclipsada por la realidad del mercado de trabajo, que, si bien disponer de alto nivel de cualificación apunta a una mayor probabilidad de no estar en paro, no oculta el deterioro en la calidad de dicho trabajo cuando éste no es el adecuado en relación con los conocimientos y formación adquiridos. Este deterioro en la calidad no se refiere únicamente a los ingresos, sino y sobre todo a las ilusiones, expectativas, costes económicos (familiares y públicos) y tiempo de vida, que se han generado en el largo proceso formativo para conseguir estas altas cualificaciones profesionales. De esto último nos habla el cuadro 5.

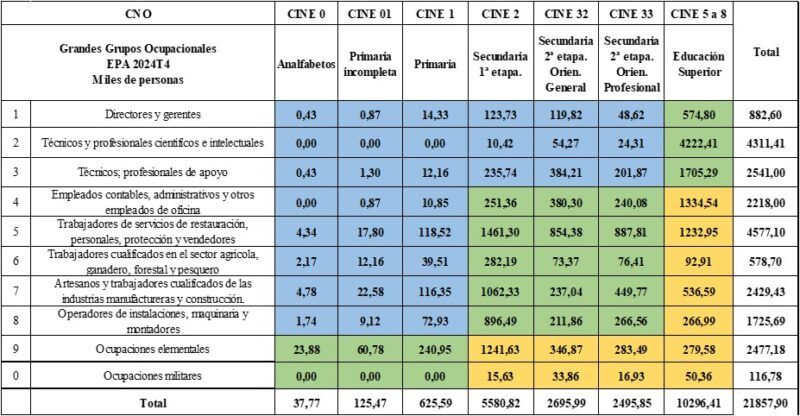

En el cuadro 5 se han relacionado las diversas ocupaciones consideradas en Grandes Grupos Ocupacionales (GGO) [13] con los niveles de formación que tienen las personas que están desarrollando dichas ocupaciones [CNO 2011]. Adicionalmente y utilizando los criterios marcados por el INE [14], en el mismo cuadro 5, se han identificado las ocupaciones con las competencias requeridas (NCR) para el desarrollo de dichas ocupaciones y el nivel de formación que han alcanzado las personas ocupadas (CINE). Con esos criterios se han identificado las tres zonas coloreadas:

- verde para quienes tienen el nivel de formación adecuado al requerido (ajustados),

- ocre para quienes tienen un nivel de formación superior al requerido (sobrecualificados o subempleados) y

- azul para quienes tienen nivel de formación inferior al requerido (Infracualificados), pero están desarrollando dicha ocupación.

Formación alcanzada / requerida: ![]() sobrecualificados,

sobrecualificados, ![]() Infracualificados,

Infracualificados, ![]() Ajustados. CNO: Clasificación Nacional de Ocupaciones. CINE: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. Cuadro 5. Número de personas ocupadas según el grupo ocupacional y el nivel de formación alcanzado. Fuente EPA 2022T4, microdatos y elaboración propia.

Ajustados. CNO: Clasificación Nacional de Ocupaciones. CINE: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. Cuadro 5. Número de personas ocupadas según el grupo ocupacional y el nivel de formación alcanzado. Fuente EPA 2022T4, microdatos y elaboración propia.

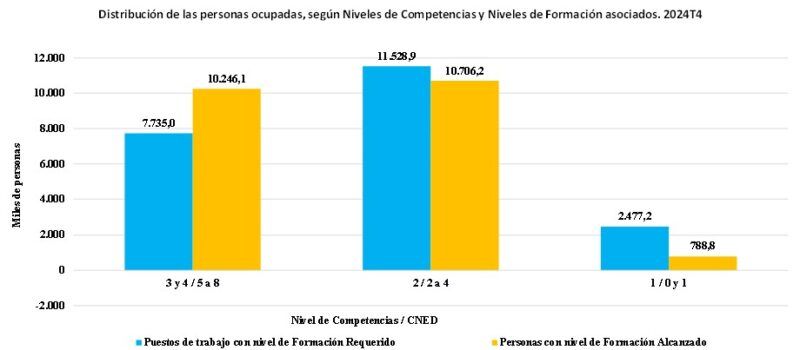

Manteniendo estos mismos criterios, en el gráfico 5 se han representado tres grandes grupos:

- El de ocupaciones con niveles de competencias requeridas NCR 3 y 4, que se corresponde con niveles de formación CINE 5 a 8.

- El de ocupaciones con niveles de competencias requeridas NCR 2, que se corresponde con niveles de formación CINE 2, 3 y 4.

- El de ocupaciones con niveles de competencias requeridas NCR 1, que se corresponde con niveles de formación 0 y 1.

Gráfico 5. Distribución de la población ocupada a finales de 2024, según los Niveles de Competencias Requeridas asociados a las ocupaciones y los niveles de Formación alcanzados por quienes las realizan. (EPA 2024T4 y elaboración propia).

Analizando el gráfico 5 observamos que entre las personas ocupadas hay 10.246.100 que tienen nivel de formación superior (CINE 5 a 8), pero únicamente hay 7.735.000 puestos de trabajo del nivel asociado (NCR 3 y 4), es decir hay muchas más personas con nivel de formación superior que puestos de trabajo del nivel asociado (2.511.100 personas, 24,5%), pero que no necesariamente determina el número de sobrecualificados con este nivel de formación, ya que como se observa en el cuadro 5 hay una cifra importante de personas ocupadas con niveles de formación CINE 0 a 4 que desarrollan ocupaciones con niveles de competencias asociados a niveles de formación superior (Infracualificados). Lo contrario ocurre en los niveles de competencias inferiores (NCR 2 y NCR 1) en los que hay 11.528.900 y 2.477.200 puestos de trabajo ocupados de estos niveles respectivamente, pero sólo hay 10.706.240 y 788.800 personas ocupadas con los niveles de formación asociados (CINE 2 a 4 y CINE 0 y 1 respectivamente).

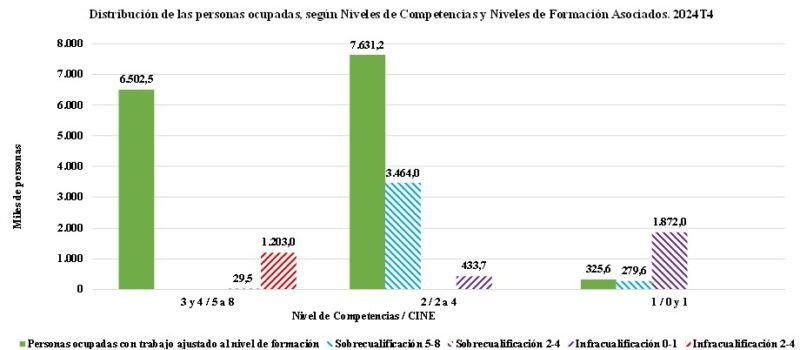

Ahora bien, el gráfico 6 nos aporta más detalles, observando que entre las personas ocupadas con niveles de formación CINE 5 a 8 únicamente 6.502.500 trabajan en ocupaciones correspondientes a su nivel, resultando que 3.743.600 (36,5%, 3.464.000 personas en tareas NCR 2 y 279.600 personas en tareas NCR 1) están haciendo tareas en ocupaciones que requieren menor nivel de formación, es decir trabajan en condiciones de sobrecualificación (36,5%). Además, vemos cómo 1.203.000 personas con nivel de formación CINE 2 a 4 (11,2%), y 29.500 personas con nivel CINE 0 y 1 realizan tareas NCR 3 y 4, en condiciones de infracualificación.

Por otro lado, como hemos visto en el gráfico 5 las ocupaciones con NCR 2, están cubiertas por 11.528.900 personas, pero los ocupados con el nivel de formación asociado (CINE 2 a 4) ascienden a 10.706.200, cifra que es inferior a la de puestos de trabajo que requieren este nivel, pero no todas estas personas trabajan en ocupaciones del nivel asociado, ya que una parte

nada pequeña de estos ocupados realizan tareas de nivel requerido superior (Infracualificados) así como de nivel requerido inferior (Sobrecualificados).

Gráfico 6. Distribución de la población ocupada a finales de 2024, según los Niveles de Competencias Requeridos por dichas ocupaciones y los niveles de Formación alcanzados por quienes las realizan. (EPA 2024T4 y elaboración propia).

Así, en el gráfico 6 vemos que entre las personas ocupadas con niveles de formación CINE 2 a 4 únicamente 7.631.200 trabajan en ocupaciones correspondientes a su nivel, resultando que 1.872.000 (17,5%) están haciendo tareas en ocupaciones que requieren menor nivel de formación, es decir trabajan en condiciones de sobrecualificación (17,5%), tareas NCR 1. Por otro lado, vemos cómo 1.203.000 personas con nivel de formación CINE 2 a 4, realizan tareas de infracualificación NCR 3 y 4 (11,2%), y 463.200 personas de nivel de formación CINE 0 y 1 realizan también tareas de infracualificación (58,7%), 433.700 en NCR 2 y 29.500 en NCR 3 y 4.

Por último, el efecto de desplazamiento hacia niveles de competencias requeridas inferiores a su nivel de formación lleva a que de las 2.477.200 ocupaciones con nivel de competencias más bajo (NCR 1), únicamente 325.600 están cubiertas por personas con el nivel de competencias asociadas (41,3%, CINE 0 y 1), siendo las demás ocupadas por personas sobrecualificadas, con nivel de formación más elevado al requerido (1.872.000 de nivel CINE 2 a 4 y 279.600 de nivel CINE 5 a 8).

Es obvio que entre los ocupados con Nivel de formación CINE 5 a 8 no existen situaciones de Infracualificados respecto de los otros grupos, sin embargo, en los últimos tiempos sí se observa esta situación entre los ocupados con FPGS (CINE 5) respecto de tareas que en tiempos pasado podrían considerarse de nivel universitario (Grado, CINE 6), siendo ellos debido al bajo nivel de conocimientos requeridos en unos casos y en otros a la excelente preparación profesional de las personas formadas con nivel CINE 5, FPGS.

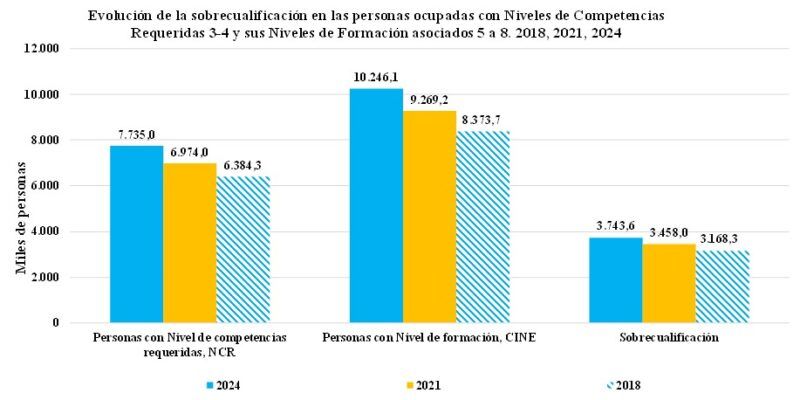

El gráfico 7 nos da detalles de la evolución de las cifras de sobrecualificación en las personas ocupadas con niveles de formación CINE 5 a 8 en los últimos 6 años. En este gráfico se compara la EPA de 2024 con las realizada en 2021 y 2018 y se observa que el problema de sobrecualificación ha crecido con el paso del tiempo, pues la cifra de personas con niveles de formación CINE 5 a 8, que están ocupadas en actividades de menor nivel requerido (sobrecualificación), se ha incrementado en 575.300 desde 2018 (18,2%), con una tendencia creciente. Este incremento puede interpretarse como escasez de puestos de trabajo en estos niveles de competencias (que se han incrementado en 1.350.700; 21,2%) o como un excesivo crecimiento de los ocupados con nivel de formación 5 a 8 (que se ha incrementado en 1.872.430; 22,4%), pues es claro que existe más crecimiento de las personas ocupadas con estos niveles de formación (1,2 puntos porcentuales) que puestos de trabajo del nivel asociado.

Gráfico 7. Distribución de la población con niveles de formación CINE 5 a 8, ocupada a finales de 2024, 2021 y 2018, según los Niveles de Competencias asociados. (EPA, 2024 T4, 2021 T4, 2018 T4, y elaboración propia).

Ahora bien, como se verá más adelante en el gráfico 8, la población española con nivel CINE 5 a 8 no es excesivamente más elevada que la media de los países OCDE y de la UE, aunque su crecimiento si es ligeramente superior, por ello el desajuste existente debe interpretarse como una falta de puestos de trabajo del más alto nivel de competencias requeridas (NCR 3 y 4, asociados a niveles de formación CINE 5 a 8). En este sentido lo plantea la Fundación CYD en su informe de febrero de 2023 [15] [CYD2023]: “El notable incremento del número de titulados superiores en las últimas décadas no ha ido acompañado de un aumento de la demanda por parte del tejido productivo español. Para hacer frente al problema de la sobrecualificación sería necesario que el sistema productivo español fuera capaz de generar más empleo de alta cualificación, especialmente en algunos perfiles claves para el futuro, como son los científicos, técnicos e informáticos, así como en el campo de la administración y dirección de empresas”. Y lo vuelven a plantear en su informe de 2024 [CYD2024] que en su capítulo 2.3 referido a la oferta y demanda de empleo de alta cualificación concluye: “España ha sido uno de los países con menor incremento en estos puestos, lo que ha resultado en un alto porcentaje de graduados superiores que trabajan en puestos clasificados como de baja cualificación. Esta situación sugiere que la estructura productiva española no es capaz de generar suficientes puestos de alta cualificación necesarios para absorber a los graduados superiores que egresan del sistema educativo”[16].

Sin embargo, que las cifras de egresados en educación superior sean próximas a las de los países de nuestro entorno, puede no estar justificado si no existe demanda de ellos, máxime cuando está constatada una clara escasez de egresados con cualificaciones inferiores.

Razones para los desajustes

Tras los análisis y reflexiones anteriores podemos resumir que en el desajuste entre el nivel educativo y las ocupaciones de la población española concurren tres problemas, dos de ellos ligados entre sí, de carácter fundamentalmente educativo y otro independiente de carácter económico-social, reflexiones que ya fueron planteadas en el documento que sometemos a actualización con el presente [17] y que mantienen su plena actualidad:

- Falta de puestos de trabajo que requieran cualificaciones profesionales de alto nivel, problema económico-social.

- Reducido número de personas con cualificaciones intermedias frente al elevado número de personas con cualificaciones superiores, dos problemas imbricados entre sí, que tienen su origen en el sistema educativo y en la percepción social de la Formación Profesional, a lo cual no es ajeno el diseño del sistema educativo.

Estando el primero fuera del alcance del presente trabajo, abordaremos los dos últimos a través del análisis de los datos que se disponen sobre el sistema educativo.

5.1. La situación española frente a Europa y la OCDE

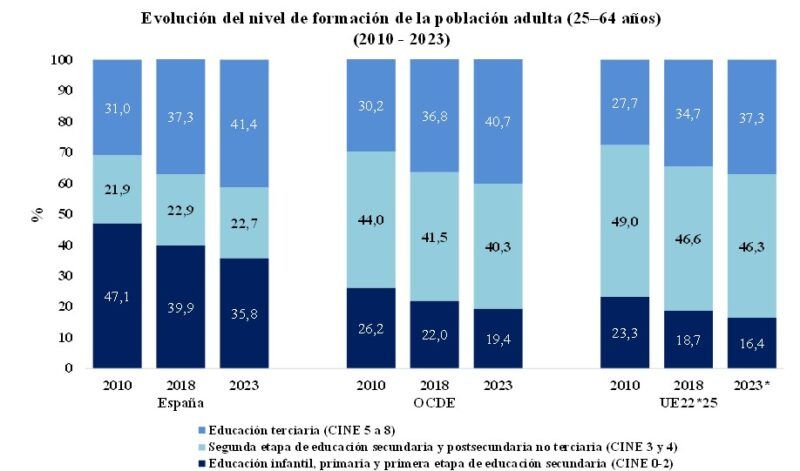

El gráfico 8, tradicional en los informes anuales de la OCDE [18] refleja la composición de la sociedad adulta española (25-64 años), su evolución en los últimos años y su comparación con la media de la OCDE y de la UE. Se observa que:

- En el nivel de educación terciaria (CINE 5 a 8, universidad y CFGS) con 41,4% en 2023 mantenemos tasas de población en niveles más altos a las medias de UE (37,3%) y OCDE (40,7%).

- En el nivel de postsecundaria no terciaria (CINE 3-4, Bachillerato y FPGM) en 2023 con un 22,7% nos situamos prácticamente en la mitad que la UE (46,3%). Es de resaltar la enorme importancia laboral que tiene este grupo, pues es, y en mucho tiempo será, el colectivo más demandado en cualquier estructura empresarial.

- También es claro que, en los niveles más bajos de formación (CINE 0-2) en 2023 con 35,8% duplicamos prácticamente las cifras medias de OCDE (19,4%) y UE (16,4%).

Así, podemos concluir que prácticamente los excesos de población con bajos niveles de formación coinciden con los déficits que presentamos en los niveles intermedios.

Por otro lado, resulta decepcionante que en los 13 años transcurridos en los datos reflejados en el gráfico 8, el grupo de personas con nivel CINE 3 a 4:

- Haya crecido 0,8 puntos porcentuales mientras las personas con nivel CINE 5 a 8 ha crecido 10,4 puntos porcentuales.

- Pasa del ser el 70% al 55% de la cifra CINE 5 a 8, tendencia claramente contraria a la deseada para alcanzar las ratios medias de la UE y OCDE.

- Se mantiene en cifras mitad de las medias de la OCDE y de la UE.

Gráfico 8. Evolución del nivel de formación de la población 25-64 años entre los años 2010, 2018 y 2023. Fuente: Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE. 2024. Informe español y elaboración propia. [EAG2024].

Respecto a la evolución en la tasa de los niveles inferiores (CINE 0-2), si bien en España entre los años 2010 a 2023 se ha producido una reducción importante, de más de 11 puntos porcentuales del 47,1% al 35,8%, superior a la reducción en las medias de OCDE y UE, estos valores se mantienen en valores prácticamente doble de la OCDE y la UE.

Aunque existen políticas nacionales en casi todos los países para reducir la tasa de población con los niveles inferiores de formación, no deja de ser relevante que estas reducciones no se traducen en un incremento de las tasas de población con nivel intermedio, sino que se traducen en un incremento del mismo orden en las tasas de población con nivel superior, al mantenerse las tasas de niveles intermedios en valores prácticamente constantes.

La realidad nos indica que las reducciones en los bajos niveles se compensan con crecimientos en los niveles superiores y no en los niveles intermedios.

Es por ello que, manteniendo España una cifra en este nivel intermedio (CINE 3 y 4) prácticamente mitad de la OCDE y UE, se plantean serias dudas de que podamos alcanzar en plazos cortos las cifras de estos países, a pesar de que en España la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (LO 3/2022, LOIFP [19]) y su posterior desarrollo reglamentario (RD 659/2023 [20]) establecen mecanismos que, de resultar eficaces en su aplicación, podrían contribuir a su mejora. En este sentido también se pronunciaba la Fundación CYD en su informe ya citado de febrero 2023 [CYDMED]: Para

conseguir un mayor equilibrio en la fuerza de trabajo española, es necesario apostar por un modelo de formación que potencie la relevancia de los estudios de nivel medio, que encajaría mejor con la estructura productiva del país. Es importante poner en valor los estudios de formación profesional y potenciar la formación profesional dual; se espera que la nueva Ley de FP sirva para ello”.

Ahora bien, para situarnos en cifras porcentuales similares a las de UE, considerando que en España hay 27.026.500 [21] personas en el grupo de edad 25-64, deberíamos reducir en 5.243.1141 personas la cifra de personas en el grupo de CINE 0-2 (al pasar del 35,8% al 16,4%), e incrementar en 6.378.254 personas la cifra de personas con formación CINE 3-4, (al pasar del 22,7% al 46,3%). Cifras estas que se ven incrementadas, ambas, respecto de las reflejadas en el informe anterior [22], caminando, por tanto, en dirección opuesta a la deseable.

Lo anterior ciertamente no es una tarea fácil en plazos de tiempo razonables, máxime si, como se planteará más adelante, hay por medio cuestiones culturales más allá de las puramente técnicas, pues es obvio que la Formación Profesional en España es considerada socialmente como estudios de segunda oportunidad respecto de los de Bachillerato-universidad.

Gráfico 9. Evolución del nivel de formación de la población 25-34 años entre los años 2010, 2018 y 2023. Fuente: Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE. 2024. Informe español y elaboración propia. [EAG2024].

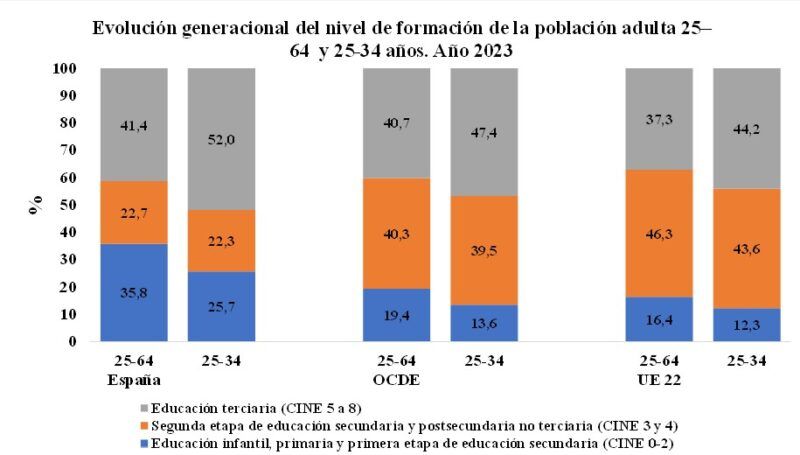

Con objeto de analizar la posible tendencia de la sociedad puede ser un buen indicador contemplar las cifras del grupo social 25-34 años, en vez del 25-64 anteriormente analizado, que, al no contemplar el colectivo con mayor edad, nos ofrecerá una imagen más próxima a lo esperado en el futuro al tratarse de un grupo más joven, para ello se ofrece el gráfico 9. En dicho gráfico se observa la elevada cifra de personas con formación terciaria (CINE 5 a 8), que en 2023 supera en ocho puntos porcentuales (17,6%) a la cifra del promedio UE25, aparte del elevado ritmo de crecimiento, 5 puntos porcentuales en los últimos 5 años frente a 1,9 puntos porcentuales del promedio OCDE y reducción de 0,3 puntos en el promedio UE25. Este crecimiento en el nivel terciario contrasta con la reducción que año tras año se va reflejando el nivel intermedio (CINE 3 y 4).

Ahora bien, esta tendencia al crecimiento del número de personas con nivel de formación superior (CINE 5 a 8) respecto de los niveles intermedios (CINE 3-4) se aprecia con más detalle en el gráfico 10, en el cual se comparan las cifras en el año 2023. De nuevo se aprecian las mismas tendencias en los diversos niveles de formación, tanto en España como OCDE y UE22, se reduce el porcentaje de ciudadanos con niveles intermedios y se incrementa el porcentaje en el nivel superior.

Gráfico 10. Evolución generacional del nivel de formación de la población 25-64 y 25-34 años en el año 2023.Fuente: Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE. 2024. Informe español y elaboración propia. [EAG2024].

Por otro lado, a pesar de la fuerte reducción en España de la población con CINE 0-2, ésta se sigue manteniendo en valores doble que en OCDE y UE 22. También, se aprecia la leve reducción experimentada en los tres grupos en el nivel CINE 3-4, y se sigue mostrando que en España nos mantenemos en valores mitad de la OCDE y UE22, tanto en el colectivo de más edad como en el de menos edad. Por último, en el grupo de la educación superior (CINE 5 a 8), el crecimiento experimentado por España al comparar los dos grupos de edad no sólo ha sido muy superior al de UE22 y OCDE sino y también mayor que el experimentado en los últimos cinco años por cualquiera de los grupos.

Lo anterior nos lleva a intuir que difícilmente se conseguirán en España unas cifras de población con niveles intermedios de cualificación profesional, base para una estructura empresarial y social razonables.

Es de resaltar la elevada importancia que en la sociedad actual se atribuye a la población con nivel intermedio de formación (CINE 3 y 4), ya que, en las estructuras de la mayoría de las empresas, normalmente piramidales, se corresponde con el nivel profesional que precisa de mayor número de personas. Así lo resalta el informe español de la OCDE Panorama de la

Educación, 2022 “Una cualificación de segunda etapa de secundaria se considera, frecuentemente, como la mínima credencial para integrarse con éxito en el mercado de trabajo y es imprescindible para continuar hacia niveles superiores educativos. En muchos países, este nivel educativo no es obligatorio y puede durar de dos a cinco años. En general, la demanda de personas graduadas en la segunda etapa de educación secundaria está aumentando en todo el mundo, con el desarrollo de una variedad de itinerarios educativos. De hecho, la obtención de un título de educación secundaria superior es cada vez más importante en todos los países de la OCDE.” [23]

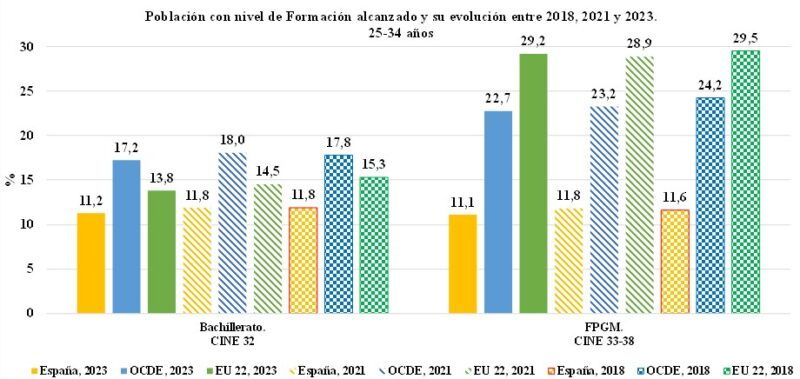

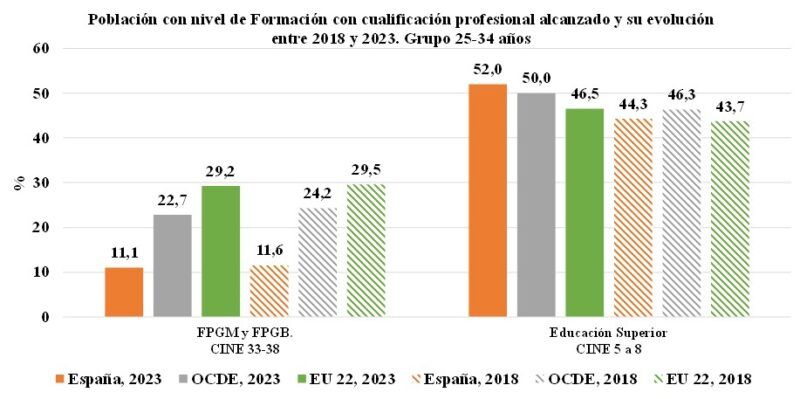

Como ya ha dicho, en España, la educación secundaria superior (también conocida como postsecundaria obligatoria) comprende fundamentalmente el Bachillerato (CINE 32) y la FPGM (CINE 33), las carencias reflejadas en los gráficos 8, 9 y 10, al referirse al nivel intermedio alcanzado, son mayoritariamente personas con el nivel FPGM, dado que el nivel Bachillerato es de tránsito (propedéutico) hacia la universidad, y no ofrece ninguna cualificación profesional; así queda de manifiesto en el gráfico 11, en el que se observan las grandes diferencias con las medias UE, manteniendo unas tasas próximas en el nivel CINE 32 (Bachillerato) y menos de la mitad en CINE 33 (FPGM) [24]. Resulta poco esperanzador el retroceso que se muestra en los últimos cinco años entre las personas con nivel FPGM en España, mientras OCDE y UE22 mantienen ligeros crecimientos. El gráfico 11 además de poner de manifiesto que nuestro problema de bajas tasas de personas con formación postsecundaria obligatoria está en los graduados FPGM, nos muestra también que la evolución en el tiempo del número de aquellos es mínima, aunque positiva entre 2018 y 2021, pero negativa entre 2021 y 2023, pues en los cinco años evaluados el crecimiento ha sido negativo en este grupo de edad (11,1% frente a 11,6% en 2018), lo que plantea serias dificultades para alcanzar en un plazo de tiempo razonable las tasas medias de la OCDE y menos aún de la UE.

Gráfico 11. Tasas de la población adulta (25-34 años) según los niveles de formación alcanzados Bachillerato y FPGM, tanto en España como los valores medios de OCDE y EU. Fuente: OCDE.Stat. https://stats.oecd.org/# y elaboración propia.

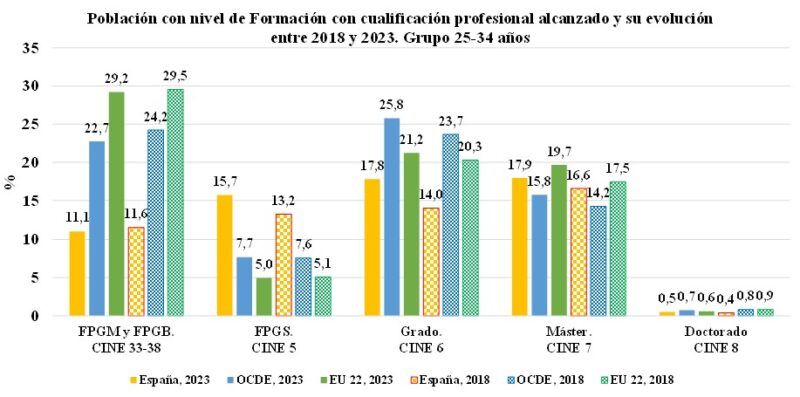

La práctica imposibilidad de corregir en corto plazo de tiempo los desajustes ya expuestos entre las personas con cualificación profesional de alto nivel (formación superior, CINE 5 a 8,) y las personas con cualificación profesional intermedia (FPGM y FPGB, CINE 33 y 38), se clarifica con los datos del gráfico 12 en el cual se desagregan entre los ciudadanos de edad 25-34 años quienes tienen nivel de educación superior (CINE 5 a 8, terciaria según la OCDE). Dicho gráfico nos puede ayudar a entender la importancia de las prevenciones establecidas en torno al gráfico 9, donde veíamos que el 52,0% de la población 25-34 años tiene educación superior (CINE 5 a 8), que se desglosa en un 15,7% con CINE 5 (FPGS); 17,8% con CINE 6 (Grado universitario); 17,9% con CINE 7 (Máster universitario) y 0,5% con CINE 8 (Doctorado).

Gráfico 12. Evolución entre 2018 y 2023 de las tasas de población con nivel de educación superior (CINE 5 a 8) y cualificaciones profesionales intermedias, en el grupo de edad 25-34 años para España y las medias OCDE y EU. Fuente: OCDE.Stat. https://stats.oecd.org/# y elaboración propia.

Analizando la evolución temporal en España de las cifras de las tres cualificaciones profesionales de nivel superior entre los años 2018 y 2023, en todas ellas se observan crecimientos, pero el nivel de Grado (CINE 6) con 3,8 puntos porcentuales es muy superior que el crecimiento del nivel de FPGS (CINE 5) con 2,5 puntos porcentuales. Igualmente son reseñables las bajas cifras en OCDE y EU de la población con el nivel CINE 5, frente a las españolas e incluso a las propias de Grado.

Así, podemos concluir que en 2023 y en el grupo de población 25-34 años, el 36,2% de la población tiene cualificación profesional universitaria (CINE 6 a 8), frente al 26,8% con cualificación profesional no universitaria (FPGM y FPGS)[25].

Ahora bien, si consideramos la FPGS como estudios superiores, como se hace internacionalmente y en numerosas de nuestras estadísticas internas, desde el punto de vista de las cualificaciones profesionales para ejercer una profesión, las cifras anteriores deberían establecerse como se presenta en el gráfico 13 [26]. En él se aprecia para el grupo 25-34 años no sólo la elevada diferencia entre quienes en España tienen una cualificación profesional de alto nivel (52,0%) frente a una cualificación de nivel intermedio (11,1%), sino que en España es superior a las medias de EU y OCDE y cómo esta diferencia tiende a aumentarse con el paso del tiempo.

Gráfico 13. Evolución entre 2018 y 2021 de las tasas de población con nivel de educación superior (CINE 5 a 8) y cualificaciones profesionales intermedias, en el grupo de edad 25-34 años para España y las medias OCDE y EU. Fuente: OCDE.Stat. https://stats.oecd.org/# y elaboración propia.

Desde el punto de vista de las cualificaciones profesionales, en 2023 y en el grupo de edad 25-34 años, el 52,0% de la población tiene cualificación profesional de alto nivel (terciaria, CINE 5 a 8), frente al 11,1% con cualificación profesional de nivel intermedio (FPGM y FPGB).

5.2. Alumnado egresado en los diversos niveles educativos [27]

Si, como ya se ha visto, comparativamente con la OCDE y la EU, España no tiene excesivo número de personas con educación superior (aunque sí más elevado), desde el punto de vista educativo, el problema del desajuste existente debe entenderse como la falta de profesionales con niveles medios, FPGM. Otra cosa es, si en el mercado de trabajo hay puestos de trabajo para niveles superiores y si, además, el crecimiento del número de personas con educación superior se realiza a mayor ritmo que quienes tienen nivel medio y a mayor ritmo que crecen los puestos de trabajo asociados.

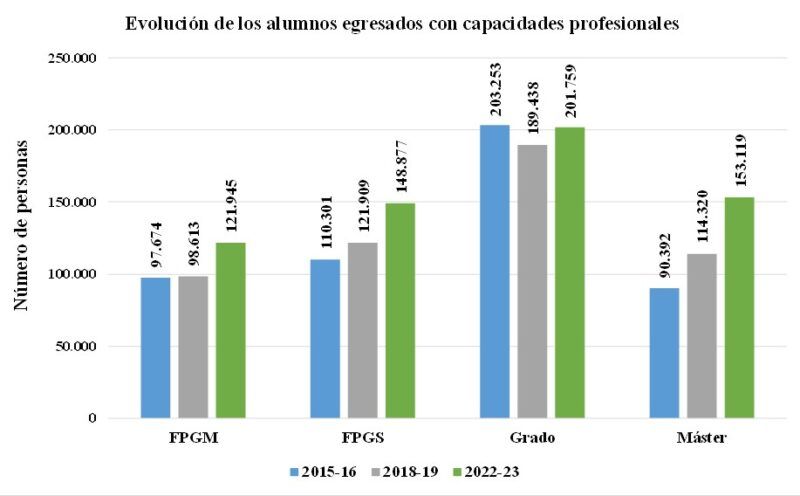

Esta diferencia entre los crecimientos en los ciudadanos con niveles educativos medio y superior, que ya hemos comentado al analizar el colectivo de personas con 25 a 34 años, se ve con mucha más claridad cuando se analizan directamente las cifras de ciudadanos que finalizan unos u otros estudios, lo que podemos hacer sobre el gráfico 14, que nos muestra las cifras de egresados en nivel medio, FPGM, y en los tres niveles de la educación superior, FPGS, Grado y Máster. Ahí se observa la enorme desproporción que, año tras año, se mantiene entre los egresados con niveles de formación superior y nivel medio, y que superan a favor de los primeros la ratio de 4,1 a 1. Por otro lado, si bien en el curso 2022-23 y en los últimos 4 años se aprecia un incremento importante en el número de egresados de nivel medio, FPGM (23,7%), también lo ha experimentado y en proporciones similares, los egresados de nivel superior (22,1% en FPGS y 33,9% en Máster), aunque sea algo menor el incremento en Grado (6,5%), con lo cual se mantiene y potencia el desajuste.

Gráfico 14. Evolución entre 2016 y 2023 del número de alumnos egresados en niveles de formación con capacidades profesionales nivel medio (CFGM, CINE 33-38) y superior (CFGS, Grado). Fuente: MECFP. EDUCAbase, y elaboración propia.

Así, y con el ánimo de encontrar causas y buscar soluciones, se propone retrotraer la mirada al momento educativo en el que los alumnos finalizan la etapa de educación obligatoria, es decir cuando los alumnos finalizan la ESO.

Al finalizar el nivel de secundaria obligatoria, ESO (16 años), las opciones de continuidad de estudios que se ofrecen a los alumnos son FPGM o Bachillerato [28]. Quienes finalizan el nivel FPGM obtienen la correspondiente cualificación profesional de nivel medio (Técnico, CINE

33), y su itinerario natural de estudios será la FPGS, sin continuidad natural y razonable en la universidad [29]. Quienes finalizan Bachillerato (sin cualificación profesional), tienen como camino natural y razonable la universidad, a la que accederán mayoritariamente para alcanzar su primera cualificación profesional que será de alto nivel.

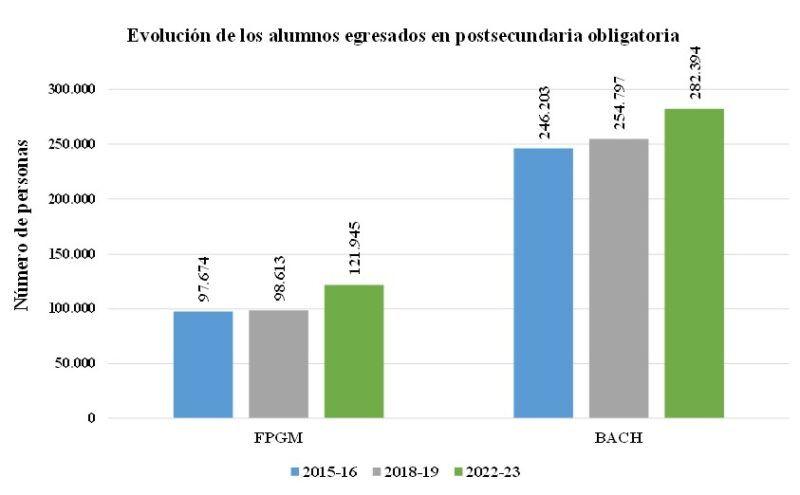

El gráfico 15 nos muestra la evolución de las cifras de alumnos egresados en los niveles de postsecundaria obligatoria, donde claramente los egresados en Bachillerato más que duplican las cifras de egresados en FPGM, y en relación con las tendencias se observa que en los últimos 4 años frente a los 23.332 incrementados en FPGM, los egresados en Bachillerato han crecido en 27.597 personas, que en su mayoría accederán a la universidad.

Gráfico 15. Evolución entre 2016 y 2023 del número de alumnos egresados en postsecundaria obligatoria, CFGM (CINE 38) y Bachillerato (CINE 32) Fuente: MECFP. EDUCAbase, y elaboración propia.

Esto pone de manifiesto la realidad de la sociedad española al considerar a la Formación Profesional como segunda opción, el sentimiento social es que “la FP es para mis vecinos, no para los míos” en palabras de un alto cargo de la Administración educativa. Pero ello no sólo responde a una cuestión cultural, sino que lo hace fielmente al diseño del sistema educativo que se mantiene desde 1970 [30], aunque con avances que no resultan decisivos.

Diseño del sistema educativo que en gran medida se mantiene desde 1970:

- Los estudios de Bachillerato son estudios propedéuticos, preparatorios para el ingreso en la universidad y, por tanto, por un lado, no confieren cualificación profesional alguna, y por otro lado constituyen el camino natural (y único de forma razonable) para alcanzar las cualificaciones profesionales de nivel universitario.

- La Formación Profesional es una puerta de salida hacia el mundo del trabajo para quien no quiere o no puede seguir por el camino natural hacia y dentro de la universidad.

Esta consideración de la Formación Profesional como segunda opción, puede estar detrás del fracaso que se produce en la universidad por una posible decisión prematura cuando al finalizar la ESO es numerosa la elección del camino Bachillerato-universidad [31] y se pone de manifiesto, una vez más, al analizar el gráfico 16, que muestra nuestra posición en relación con otros países de la UE y la OCDE

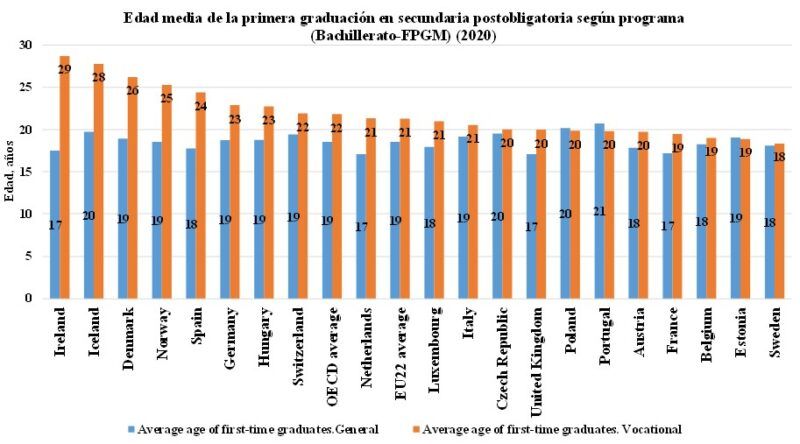

Gráfico 16. Edad media de la primera graduación en los estudios de segunda etapa de educación secundaria según el tipo de programa, general (Bachillerato) o profesional (FPGM) en diversos países de la UE y de la OCDE. Fuente: Education at a Glance 2022. Tabla B3.1 y elaboración propia. [EAG2022].

El gráfico 16 nos muestra datos de 2020, para diversos países de la OCDE y la UE, de la edad media a la que se obtiene la primera graduación entre quienes realizan estudios de postsecundaria obligatoria en programas de carácter general (en nuestro caso Bachillerato) y quienes lo hacen en programas de carácter vocacional (en nuestro caso FPGM). Ahí se observa la elevada edad a la que finalizan los alumnos de FPGM respecto de países de nuestro entorno que en muchas ocasiones tomamos como referencia. Ello es un claro indicador de que los estudios son considerados socialmente como de una segunda opción frente a los estudios de

Bachillerato, acudiendo a ellos bien cuando se ha fracasado en estos últimos e incluso se realizan después de éstos en busca de unas mayores oportunidades de trabajo al no visualizar en su futuro unos estudios universitarios.

Es necesario resaltar que en el año 2022 se aprobó la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (LO 3/2022) [32] y en el año 2023 se aprobó su desarrollo legislativo con el Real Decreto 659/2023, por el que se establece la ordenación del Sistema de Formación Profesional [33]. Los efectos de esta legislación evidentemente no serán inmediatos y aunque tendrá efectos positivos para mejorar las cifras de personas con cualificaciones en los niveles medios, el autor mantiene serias dudas sobre su eficacia para revertir los desajustes analizados en un plazo de tiempo razonable. Para profundizar en detalles y argumentos se recomienda el trabajo “La nueva ley de FP. Aciertos y retos” [34].

Respecto de la actual legislación, ya citada, a pesar de las importantes mejoras introducidas sobre todo en lo referente a las ofertas formativas acumulables y acreditables respaldando los conocimientos y las habilidades profesionales, presenta un absoluto carácter profesionalizante, con exclusión de aspectos formativos como la cultura, las humanidades y los valores [35], tan necesarios en una sociedad en la que es transcendente distinguir entre la buena y mala información. Estas carencias en pleno proceso educativo en alumnos de 16 a 20 años, que por otro lado no se produce en quienes eligen Bachillerato, puede ser determinante para seguir lastrando el proceso de despegue de la Formación Profesional, potenciando en España una población con muy bajo número de personas con cualificaciones profesionales intermedias y un elevado número de personas con cualificaciones profesionales de alto nivel trabajando en ocupaciones de inferior nivel, es decir sobrecualificadas.

Es obvio que ante las carencias educativas no profesionalizantes en la FP y la ausencia de camino natural y razonable hacia la universidad (cualificaciones profesionales de alto nivel), la opción Bachillerato-universidad será la mayoritariamente elegida.

6. Un apunte sobre el sector servicios [36]

Considerando el enorme esfuerzo político que se está produciendo y las enormes cifras económicas que, a través de los fondos Next Generation, se están manejando para conseguir que España despegue en el sector industrial, así como los anunciados fondos para la seguridad de Europa que se están negociando y que tendrán gran implicación en el sector industrial, y cuando por otro lado nuestro actual PIB tiene un enorme apoyo en el sector servicios, ha parecido de interés promover una reflexión sobre la información que a través de los microdatos ofrece la EPA sobre este sector, y algunas comparaciones con los otros sectores, en particular con el sector industrial [37].

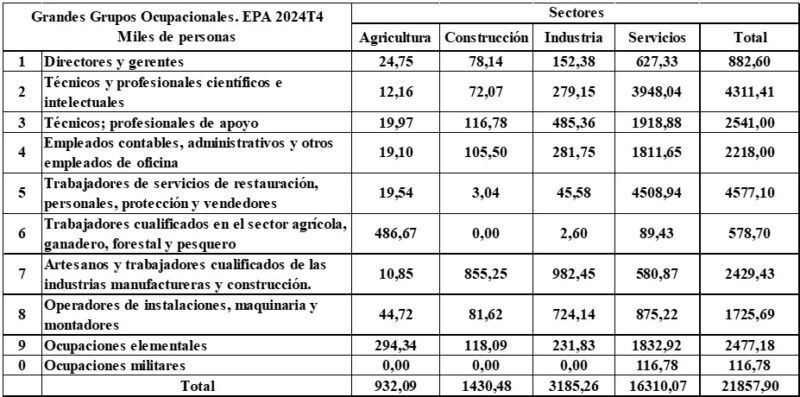

El cuadro 6 nos muestra las cifras de ocupados en todos los sectores y en el cuadro 7 se muestran las cifras porcentuales de los mismos sectores. En el cuadro 6 se observa como el sector Servicios es dominante con la mayoría de las personas ocupadas (16.310.070), así como la baja cifra de personas ocupadas en Industria (3.185.260) y las muy bajas que corresponden a Agricultura (932.090) y Construcción (1.430.480).

Cuadro 6. Distribución de las personas ocupadas según los grandes grupos ocupacionales y los sectores37. Fuente: EPA 2024T4, microdatos y elaboración propia. Ver Anexo I.

El cuadro 7 nos resume que, de las 21.857.900 personas ocupadas a finales de 2024, el 74,62% lo hacen en el sector servicios [38] cifra cinco veces superior a quienes se ocupan en el sector industria (14,57% [39]).

Cuadro 7. Distribución porcentual de las personas ocupadas según los grandes grupos ocupacionales y los sectores. Fuente: EPA 2024T4, microdatos y elaboración propia.

Igualmente resultan relevantes las elevadas cifras de ocupados de los tres grupos que pueden considerarse de elevada cualificación profesional correspondientes al sector servicios, “técnicos y profesionales científicos e intelectuales”, “Técnicos, profesionales de apoyo” y “Empleados contables y de oficina” , con 91,57%, 75,52% y 81,68% de todos los ocupados en estos grupos, frente al 6,47%, 19,10% y 12,70 respectivamente en el sector industria, y cifras muy bajas en los sectores Construcción y Agricultura, con pequeños cambios respecto de 2022.

En este cuadro 7 se observa cómo el sector Servicios resulta dominante en todos los grupos ocupacionales excepto en los 6 y 7, específicos de los sectores Agrícolas y Construcción respectivamente.

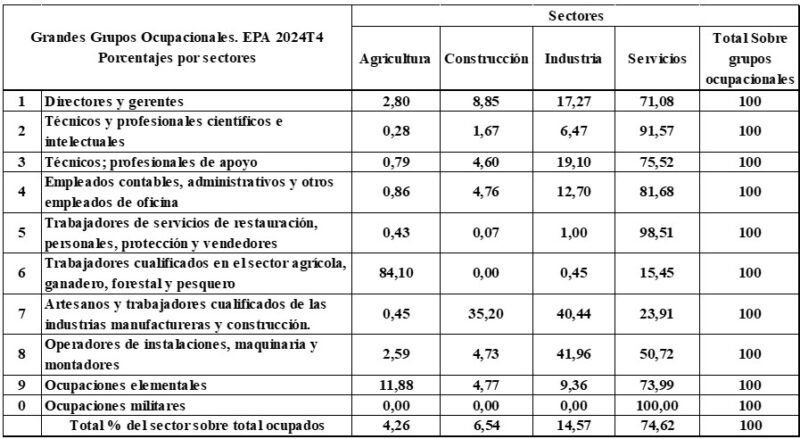

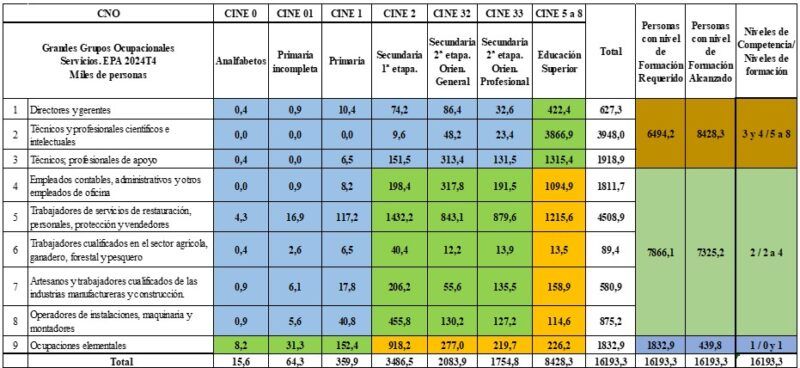

Una fotografía más precisa y detallada de las ocupaciones en el sector Servicios la podemos obtener del análisis del cuadro 8, en el que se reflejan, a finales de 2024, el número de personas ocupadas, los niveles de formación que poseen y las ocupaciones de éstas, excluyendo las ocupaciones militares.

Formación alcanzada / requerida: ![]() sobrecualificados,

sobrecualificados, ![]() Infracualificados,

Infracualificados, ![]() Ajustados. CNO: Clasificación Nacional de Ocupaciones. CINE: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. Cuadro 8. Número de personas ocupadas según el grupo ocupacional y el nivel de formación alcanzado, excluyendo las ocupaciones militares. Fuente EPA 2024T4, microdatos y elaboración propia.

Ajustados. CNO: Clasificación Nacional de Ocupaciones. CINE: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. Cuadro 8. Número de personas ocupadas según el grupo ocupacional y el nivel de formación alcanzado, excluyendo las ocupaciones militares. Fuente EPA 2024T4, microdatos y elaboración propia.

Resultan llamativas las altas cifras de personas con Educación Superior que ocupan puestos de los grupos 1 a 3, que juntos (5.604.690 personas) superan a las 4.508.900 personas ocupadas en el grupo 5, específico de las ocupaciones en restauración, representativas del sector Servicios. Lo anterior nos conduce una vez más a unas altas cifras de personas ocupadas con sobrecualificación (o subempleadas) tal como se analizará en el gráfico 18. En la misma línea resulta relevante la enorme relación existente entre la alta tasa de ocupados en el sector servicios con nivel de educación superior (38,77%) y la baja tasa de ocupados con nivel de cualificación FPGM (8,07%), que en un contexto productivo normal es el grupo principal de la actividad.

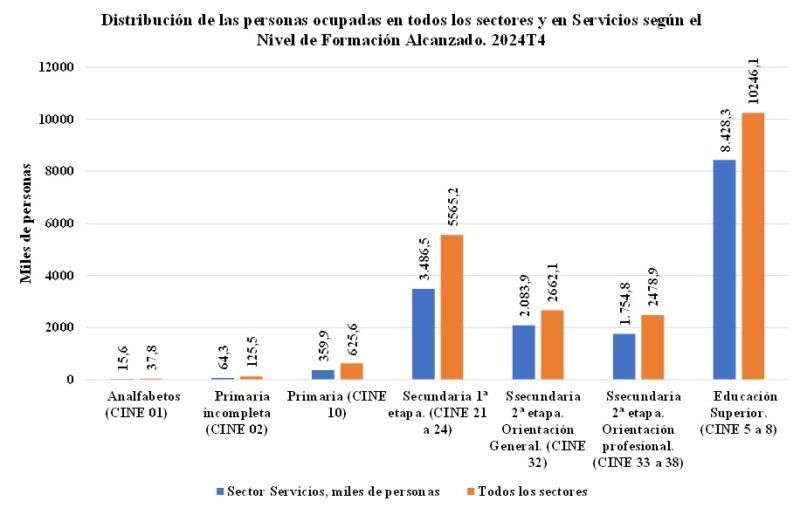

Los gráficos 17 y 18 nos detallan la distribución de personas ocupadas según el nivel de formación alcanzado comparando las ocupadas en el sector Servicios y en todos los sectores. En ellos se muestran los números de personas ocupadas y los valores porcentuales. Así, en el gráfico 17 se aprecia claramente el enorme peso que tienen los ocupados en el sector Servicios en todos y cada uno de los niveles de formación, y llamativamente en los ocupados con Educación Superior (82,3%, gráfico 18).

Gráfico 17. Distribución de las personas ocupadas en el sector Servicios y en el conjunto de todos los sectores según el nivel de formación alcanzado. Fuente: EPA 2024T4, microdatos y elaboración propia.

Gráfico 18. Distribución porcentual de las personas ocupadas en el sector servicios según el nivel de formación alcanzado. Fuente: EPA 2024T4, microdatos y elaboración propia.

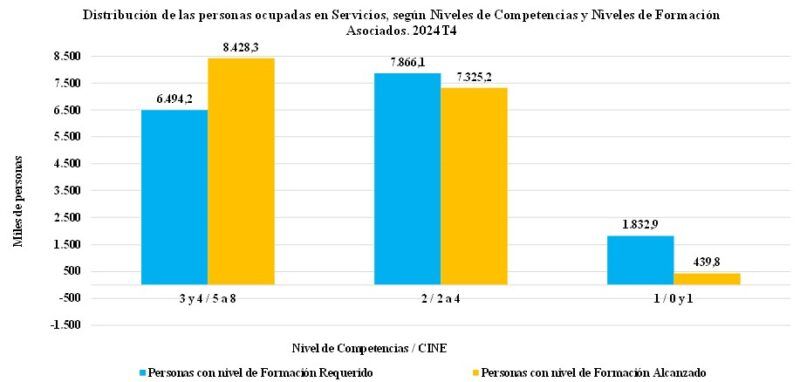

Los gráficos 19 y 20 representan información extraída del cuadro 8 en el que, para el sector Servicios, se vuelve a reflejar el desajuste que existe entre el Nivel de Formación de las personas ocupadas y el nivel de formación requerido para dichas tareas (Nivel de Competencias Requeridas).

Gráfico 19. Distribución de la población ocupada en el sector Servicios a finales de 2024, según los Niveles de Competencias asociados a las ocupaciones y los Niveles de Formación Alcanzados por quienes las realizan. (EPA 2024T4, microdatos y elaboración propia).

Así, manteniendo los mismo criterios y terminología empleada en el cuadro 5 y el gráfico 6, en el gráfico 19 se muestra cómo el número de personas con nivel de formación CINE 5 a 8 excede en 1.934.100 (29,8%) personas al número de ocupaciones que demandan este nivel de formación, por ello podemos hablar de un nivel mínimo de sobrecualificación entre ocupados con nivel de formación CINE 5 a 8 del 29,8%, siendo la cifra real muy superior, como veremos en el gráfico 20, al considerar que no todos los puestos del nivel superior (NCR 3 y 4) son ocupados por los ocupados con nivel de educación superior (CINE 5 a 8) . Lo contrario sucede en los niveles de formación inferiores, ligeramente mayor número de personas ocupadas en el NCR 2 que el de personas con la formación asociada y cuatro veces más en el NCR 1. Estos excesos de demanda serán cubiertos con personas sobrecualificadas de los niveles de formación superiores.

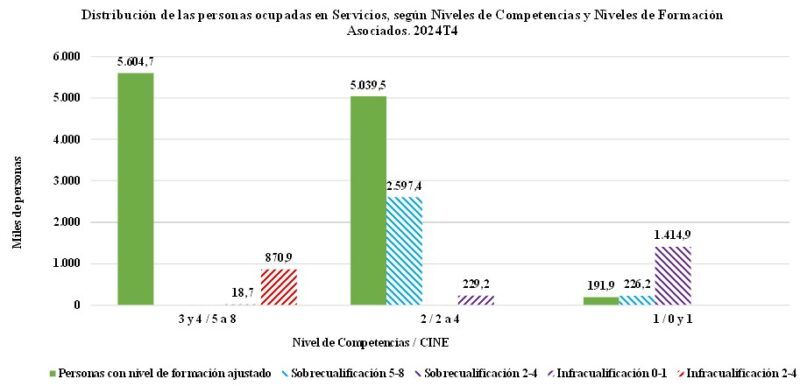

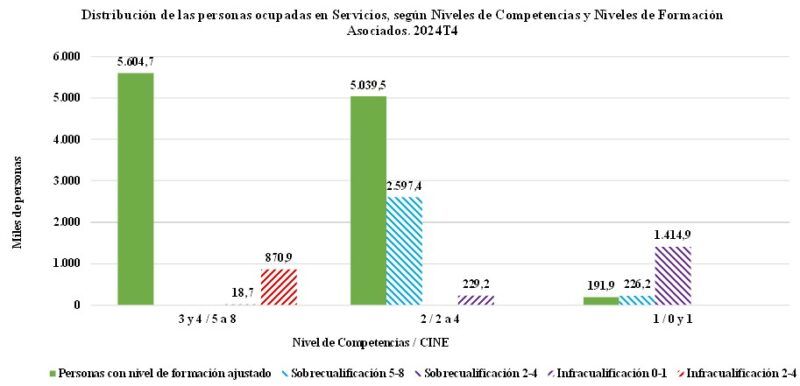

Con más detalle en el gráfico 20 observamos que de los 16.193.290 ocupados en el sector servicios (cuadro 8), únicamente 10.836.040 lo están en tareas ajustadas a su Nivel de Formación (5.604.700 del nivel CINE 5 a 8, 5.039.460 del nivel 2 a 4 y 191.890 del nivel 0-1). Los 5.357.250 ocupados restantes se distribuyen entre los ocupados sobrecualificados e infracualificados.

- Sobrecualificados, 4.238.470 personas ocupadas:

- 2.823.620 con nivel de formación CINE 5 a 8 (33,5%) repartidas entre 2.597.400 que realizan tareas que corresponden al nivel de formación CINE 2 a 4, y 226.200 que realizan tareas de nivel de formación CINE 0-1.

- 1.414.900 con nivel de formación CINE 2 a 4 (19,3%), que realizan tareas que corresponden al nivel de formación CINE 0-1.

- Infracualificados, 1.118.770 personas ocupadas:

- 870.880 con nivel de formación CINE 2 a 4 (11,9%), que realizan tareas que corresponden al nivel de formación CINE 5 a 8.

- 247. 890 con nivel de formación CINE 0-1 (56,4%), repartidas entre 18.670 que realizan tareas que corresponden al nivel de formación CINE 5 a 8 y 229.220 que realizan tareas que corresponden al nivel de formación CINE 2 a 4.

Gráfico 20. Distribución de la población ocupada en el sector Servicios a finales de 2024, según los Niveles de Competencias asociados a las ocupaciones y los Niveles de Formación Alcanzados por quienes las realizan. (EPA 2024T4, microdatos y elaboración propia).

De los resultados anteriores sólo cabe resaltar, una vez más, las altas cifras de ocupados sobrecualificados de nivel de formación CINE 5 a 8 que realizan tareas del nivel de competencias requeridas 2 (nivel de formación asociado CINE 2 a 4), desplazando así a los 1.419.900 ocupados que a su vez son sobrecualificados en las tareas de nivel de competencias requeridas 1, que a su vez desplazan al paro a las personas que podrían estar ocupadas en el nivel de competencias ajustado a su nivel de formación. Por otro lado, resulta relevante que el 56,4% de los ocupados con nivel de formación CINE 0 y 1, lo son en tareas de nivel de competencias requeridas superiores a su formación.

Lo anterior pone de manifiesto el efecto que tiene la realidad de que cuanto mayor sea el nivel de formación alcanzado menos probabilidades se tiene de quedar en paro. Por otro lado, quienes tienen bajo nivel de formación pueden estar ocupados si sus competencias no documentadas les permiten competir con quienes tienen nivel de formación más alto (56,4% de los ocupados con CINE 0 y 1).

Por último, el gráfico 21 nos permite comparar las cifras de las personas ocupadas en los sectores servicios e industria según el nivel de formación alcanzado, poniéndose de manifiesto la enorme desproporción que en el nivel educación superior existe a favor del sector servicios, desproporción que resulta absolutamente injustificada de acuerdo a los niveles de formación requeridos y que resultan claramente explicativos de un desajuste entre el sistema educativo y las demandas empresariales, hecho que resulta relevante en estos momentos geopolíticos y geoeconómicos que vivimos, en los que se plantean grandes impulsos a los sectores industriales tanto por razones de seguridad como por razones de independencia tecnológica de Europa.

Gráfico 21. Distribución de las personas ocupadas en los sectores servicios e industria según el nivel de formación alcanzado, excluidas las ocupaciones militares. Fuente: EPA 2024T4, microdatos, y elaboración propia.

De toda la población con nivel de educación superior ocupada en todos los sectores, el sector servicios ocupa al del 82,3% frente al 12,7% en sector industria [40], . Cifras de orden similar se observan para los niveles educativos inferiores.

7. Conclusiones y propuestas

Al actualizar este capítulo de conclusiones sobre lo expresado en las versiones anteriores de “La EPA, más allá de las cifras del paro” de hace dos y cuatro años, no es fácil escribir nada nuevo sobre lo expresado en dichos momentos, habida cuenta de los datos actuales. Así, como documento de actualización, el autor no encuentra otras conclusiones distintas de las ya planteadas en las ediciones anteriores, consciente de que los cambios sociales y culturales son lentos, y admitiendo que la nueva legislación sobre la Formación Profesional producirá cambios en la aceptación social de la Formación profesional, pero que serán insuficientes para cambiar sustancialmente los desajustes existentes entre el nivel de formación en las personas ocupadas y el nivel de formación demandado por las tareas. Es por ello, que, en este documento, básicamente se mantienen y reproducen las conclusiones de las ediciones anteriores.

No se debe olvidar que estos desajustes entre el sistema educativo y el mundo del trabajo tiene un elevado coste no sólo económico (gasto en formación innecesaria y no utilizada) sino y, sobre todo, en ilusiones frustradas y en desmotivaciones de las personas para afrontar su necesaria formación a lo largo de la vida, cuando se enfrentan al desarrollo de tareas para las que no han sido preparadas, de nivel inferior a su formación y muchas veces con edades impropias para un aprendizaje tardío.

La reflexión en torno al desajuste entre los niveles de formación alcanzado por las personas y el nivel de formación requerido por las ocupaciones realmente desarrolladas, como ya ha dicho puede plantearse bajo la óptica de la oferta (hay excesivo número de personas con niveles de formación elevado, fundamentalmente universitarias?), o bajo la óptica de la demanda (el trabajo ofrecido por las empresas es de baja calidad, que conlleva demanda de personas con niveles de formación medio y bajo?), pero lo que sí aparece como evidente es el desajuste entre el sistema educativo y el mundo del trabajo.

Considerando los datos expuestos en los capítulos anteriores, al comparar las cifras de España con las de los países de nuestro entorno (OCDE y EU), es claro que el número de personas con nivel de formación superior no es excesivo, aunque crecemos a mayor ritmo que otros países, siendo así, parece obvio que faltan puestos de trabajo del nivel adecuado a la formación que tiene la población activa de alto nivel, CINE 5 a 8, fundamentalmente universitario, lo que conlleva a un desplazamiento de los ocupados de este nivel hacia puestos de trabajo de nivel inferior, desplazando a su vez a los de este nivel a otro inferior y así, al final los del último nivel son fundamentalmente quienes quedan desocupados.

Por otro lado, siguiendo con la comparación de nuestras cifras con las de nuestro entorno (OCDE y EU) es muy evidente la necesidad de incrementar fuertemente la población activa con cualificación profesional de nivel intermedio (CINE 2 a 4) fundamentalmente FPGM. Ahora bien, si las cifras de personas con este nivel de formación fueran similares a las de los países de nuestro entorno cabe la pregunta ¿qué tipo de empleos realizarían?, pues es claro que, como muestra el gráfico 5, el número de personas ocupadas en este nivel de formación requerido (11.528.900 personas) supera muy ligeramente al número de personas ocupadas que disponen de dicho nivel (10.706.200 personas), pero que, como se muestra en el gráfico 6, únicamente 7.631.200 personas de este nivel intermedio trabajan en las tareas que les son ajustadas, desplazándose 1.872.000 a las tareas infracualificadas. Ello es claramente producido por el desplazamiento de 3.743.600 personas con nivel de formación superior (CINE 5 a 8) hacia tareas infracualificadas ocupando 3.464.000 puestos de trabajo NCR 2 y 279.600 en puestos NCR 1.

Por otro lado, es opinión del autor, expresada en otras ocasiones [41], que estos desajustes entre el sistema educativo y el mundo laboral son consecuencia directa del diseño de nuestro sistema educativo, según el cual el cual la preparación para trabajar en ocupaciones de nivel no universitario (Formación Profesional) se hace a través de puertas de abandono (por fracaso académico o exclusión social), marcando así socialmente a quienes han de cruzar dichas puertas, lo que produce un evidente rechazo hacia esta formación en el tránsito por el sistema educativo, optándose preferentemente por no salir del sistema principal, el cual conduce a que la primera cualificación profesional (y generalmente la única) sea de nivel universitario (Grado, CINE 6).

Ahora bien, también ha de contemplarse que el paso por la Formación Profesional no ha de producirse (como sucede ahora) con una merma en su formación cultural, en humanidades y valores, frente a quien cursa Bachillerato[42], pues si al finalizar la ESO los

alumnos necesitan esta formación para un acceso digno a la universidad, tanto o más lo necesitan quienes acceden a puestos de trabajo con cualificaciones intermedias, constituyendo el núcleo social más numeroso en una sociedad razonablemente estructurada, es decir la gran clase media.

Esta llamada a racionalizar el sistema educativo para conseguir acercar la estructura de cualificaciones profesionales de la sociedad a la demanda que existe en el mundo laboral, no debe entenderse como una petición a la implantación de vetos o restricciones para acceder a los estudios universitarios por la vía del Bachillerato, sino que el acceso a un número elevado de Grados universitarios se produzca de forma escalonada, natural y racional tras la consecución de cualificaciones profesionales intermedias (Formación Profesional), lo que induciría de forma natural una estructura de cualificaciones profesionales más piramidal y más racional, acorde con la habitual demanda empresarial.

Más aún, cuando la Formación Profesional se configure como un camino aplicado que permita alcanzar de forma natural y razonable la formación universitaria, tras el paso por cualificaciones profesionales intermedias, estaríamos en camino de conseguir que muchos ciudadanos busquen en la formación universitaria mejorar sus niveles de cultura y conocimientos para crecimiento personal, y no tanto buscando una más alta cualificación profesional como ahora sucede, ya que al disponer de una cualificación de nivel intermedio, y posiblemente ejercerla, puede considerarlo suficiente para el acceso a un trabajo decente, hecho que como ha quedado reflejado no se garantiza actualmente por el hecho de haber alcanzado las cualificaciones profesionales de alto nivel (CINE 5 a 8).

Referencias

- [Arenas2017]. Arenas Alonso, Antonio. 2017.Formación profesional, el camino razonable hacia una sociedad de profesionales. Universidad Pontificia Comillas. ISBN 978-84-8468-716-0.

- [Arenas 2019]. La EPA más allá de las cifras del paro. 2019. Anales de los ingenieros del ICAI. https://www.icai.es/la-epa-mas-alla-de-las-cifras-del-paro/

- [Arenas 2023]. La EPA más allá de las cifras del paro II. 2023. Anales de los ingenieros del ICAI. https://www.icai.es/la-epa-mas-alla-de-las-cifras-del-paro-ii/

- [CINE 2014]. Clasificación Nacional de Educación 2014 (CNED-2014). Introducción y aspectos generales. INE. junio 2016. https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cned14/CNED2014_capitulo0.pdf

- [CNAE09]. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. INE. 2009. https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/notasex_cnae_09.pdf

- [CNO 2011]. Introducción a la CNO-11. INE. 2012. https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/Introduccion_CNO11.V02.pdf

- [CYDMED]. Desequilibrio en el nivel formativo en España y la falta de titulados en estudios medios. Fundación CYD. Informe febrero 2023. https://www.fundacioncyd.org/el-informe-cyd-pone-de-manifiesto-el-desequilibrio-de-la-formacion-en-espana-y-la-falta-de-titulados-en-estudios-medios/

- [CYD2023]. La sobrecualificación de los graduados superiores y el desajuste entre oferta y demanda de empleo. Fundación CYD. Capítulo 2. Informe febrero 2023. https://www.fundacioncyd.org/el-informe-cyd-expone-la-sobrecualificacion-de-los-graduados-superiores-y-el-desajuste-entre-oferta-y-demanda-de-empleo/

- [CYD2024] Informe CYD 2024. Capítulo 2. La universidad y el mercado laboral. https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2024/

- [EPA2005]. Encuesta de Población Activa. Descripción general de la encuesta. Metodología 2005. INE. Madrid 2017. https://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/docs/resumetepa.pdf

- [EAG2022]. OCDE (2022), Panorama de la educación 2022: Indicadores de la OCDE, Publicaciones de la OCDE, París, https://doi.org/10.1787/3197152b-en

- [EAG2024]. OCDE (2024), Panorama de la educación 2024: Indicadores de la OCDE, Publicaciones de la OCDE, París, https://doi.org/10.1787/c00cad36-en

- [PEI-OCDE2022]. Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2022. Informe español. https://www.libreria.educacion.gob.es/ebook/177676/free_download/

[1] Microdatos es una pestaña de la web de la EPA, a través de la cual se pueden acceder a los datos primarios: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595#!tabs-1254736030639. Al acceder a los mismos, el INE realiza la siguiente consideración “El INE no se responsabiliza de los resultados que los receptores de los datos obtengan a partir de estos ficheros basados en sus propios cálculos. Además, los receptores se comprometen a citar, en cualquier publicación obtenida a partir de ellos, al INE como fuente del dato primario (fuente: INE, www.ine.es), así como a que el grado de exactitud o fiabilidad de la información derivada por elaboración propia de los autores es de la exclusiva responsabilidad de estos”.

Agradezco a mi hijo Antonio Arenas, Ingeniero del ICAI, la ayuda prestada en la gestión y tratamiento de dichos datos.

[2]Trabajo decente, es un término empleado por la OIT: Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo. https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang–es/index.htm

[3] CINE, Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, UNESCO, [CINE 2014]. CINE 5 a 8 corresponde a educación superior: Formación Profesional de Grado Superior (CINE 5, FPGS) y los niveles universitarios de Grado (CINE 6), Máster (CINE 7) y Doctor (CINE 8).

[4] FPGM, Formación Profesional de Grado Medio (CINE 33). FPGB, Formación Profesional de Grado Básico (CINE 38).

[5] CINE 3 y 4 corresponde a FPGM, FPGB y Bachillerato.

[6] Coherente con una clara falta de inversión industrial.

[7] La definición de los términos empleados puede verse en [EPA2005].

[8] Definición de Abandono temprano de la educación y la formación: Porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de E. Secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de educación-formación. https://estadisticas.educacion.gob.es/EducaJaxiPx/Datos.htm?path=/laborales/epa/indi/l0/&file=indi_01.px

[9] https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=10905&capsel=10907 y https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/analisis_mercado_trabajo/EPA/2024/Cuarto_trimestre/EPA-2024-T4-MITES-SGEAS.pdf

[10] https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=10905&capsel=10907 y https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/analisis_mercado_trabajo/EPA/2024/Cuarto_trimestre/EPA-2024-T4-MITES-SGEAS.pdf

[11] En general, es el conjunto de personas de unas edades determinadas que, en un período de referencia dado, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción. En la Encuesta de Población Activa el grupo de edad considerado es 16 y más años, dado que los 16 años es el límite de escolarización obligatoria y la edad mínima legal para trabajar.

[12] Universitarios, FPGS y FPGM.

[13] La Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) engloba las diversas ocupaciones en diez grandes grupos.